監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者の中には、過失割合7対3の提示を受けて、不満を持つ方もいらっしゃるでしょう。

保険会社が主張する過失割合は、必ずしも正しいとは限りません。

加害者に有利な事情しか考慮されていない可能性もあります。

少しでも納得がいかないのであれば、被害者側で正しい過失割合を算定し、修正を主張することが必要です。

この記事では、交通事故の過失割合が7対3になるケースや、過失割合に納得がいかないときの対処法について解説します。

目次

交通事故の過失割合が7対3の場合の慰謝料額

過失割合7対3ということは、交通事故を起こした責任が加害者側に7割、被害者側に3割あることを意味します。

被害者にも30%の過失があるならば、被害者がもらえる慰謝料を含めた示談金額も30%減額されてしまいます。

また、加害者側からも、車の損壊などを理由に損害賠償請求されている場合は、加害者の損害額のうち30%を支払う必要があります。

例えば、過失割合が7対3、加害者が受けた損害が800万円、被害者が受けた損害が2200万円であった場合の賠償金の相場は、下表のとおりです。

お互いの支払い額を相殺すると、被害者が実際にもらえる金額は1300万円になります。

被害者であっても、過失割合が高いと受取額が少なくなるため、過失割合をいかに小さくできるかが重要となります。

| 加害者 | 被害者 | |

|---|---|---|

| 過失割合 | 7 | 3 |

| 損害額 | 800万円 | 2200万円 |

| 請求金額 | 800万円×30%=240万円 | 2200万円×70%=1540万円 |

| 実際にもらえる金額 | 0円 | 1540万円-240万円=1300万円 |

過失割合7対3の修理代について

過失割合が7対3では、加害者は被害者の車の修理代の70%、被害者は加害者の車の修理代の30%を負担する必要があります。

ただし、被害者が対物賠償責任保険に加入しているならば、保険会社が加害者の修理代のうち30%を負担してくれます。被害者が自腹で支払う必要はありません。

なお、修理代については、修理代がそのまま損害額として認められるわけではありません。

車の修理代は、車の時価額・買替諸費用のトータル額と、修理代のどちらか安い方を上限に、支払われます。

また、被害者が実際に自分の車を修理しなかったとしても、加害者が賠償責任を免れるわけではなく、賠償金を請求できます。

基本過失割合が7対3になるケース

では、どのような交通事故であれば過失割合が7対3になるのでしょうか?

次項では、自動車同士の事故や、自動車とバイクの事故など、ケースごとに分けて解説していきます。

自動車同士の事故

自動車同士の事故で、基本的な過失割合が7対3になるケースとして、以下が挙げられます。

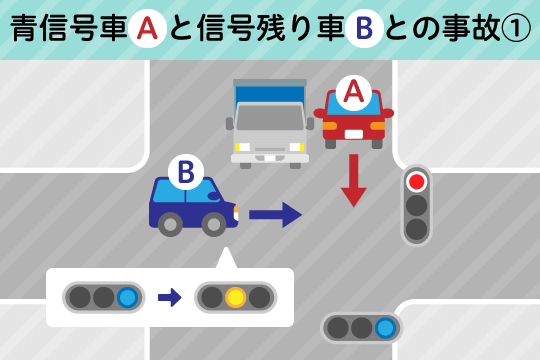

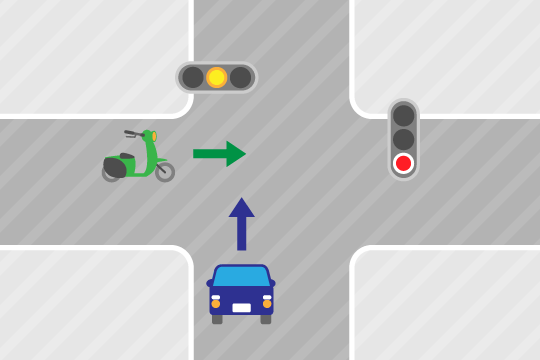

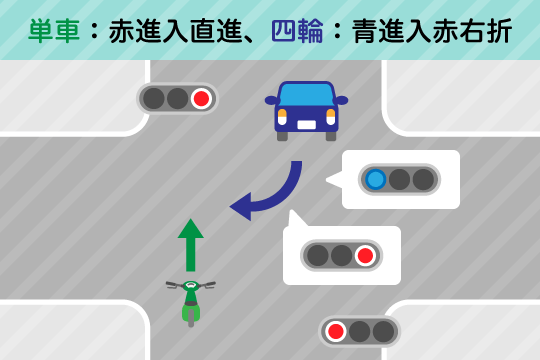

①交差点で、青信号で直進したAと、信号残り車B(青信号で進入後、赤信号になるまで通過できず立ち往生する車)が衝突(B7、A3)

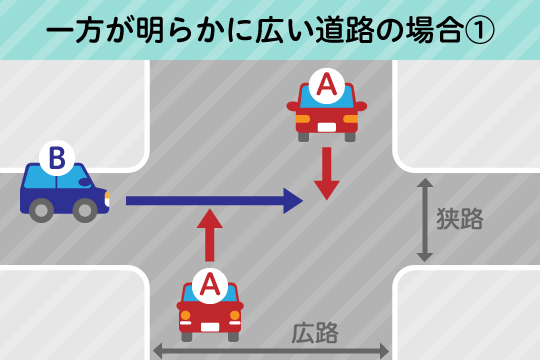

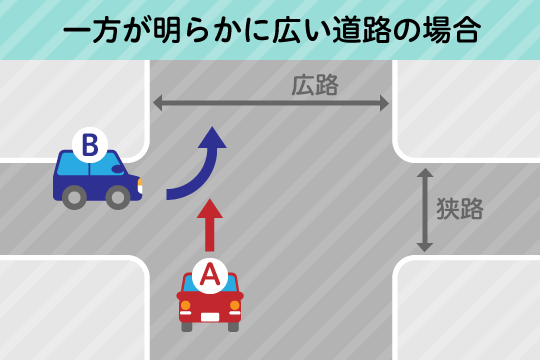

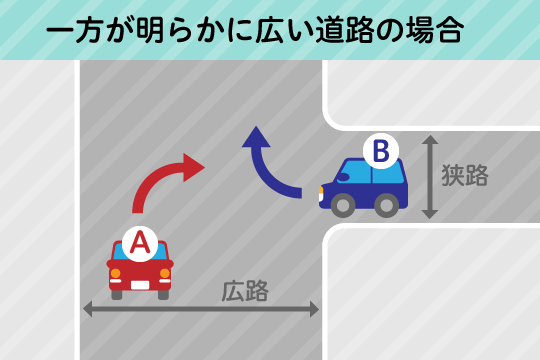

②信号のない交差点で、広い方の道路から直進したAと、狭い方の道路から直進したBが、お互いに同程度の速度で衝突(B7、A3)

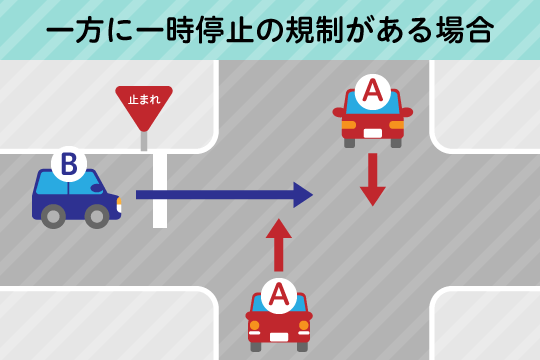

③信号がなく一方に一時停止規制のある交差点で、減速せず交差点に進入したAと、一時停止規制がある方から、減速しながら進入したBが衝突(B7、A3)

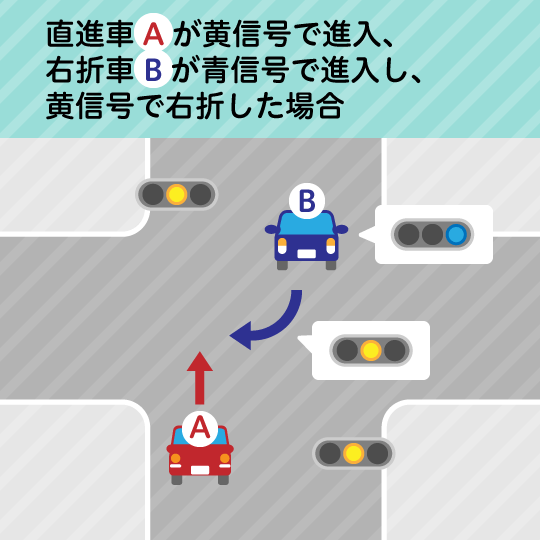

④黄信号で交差点に進入したAと、青信号で進入し黄信号で右折した対向車Bが衝突(A7、B3)

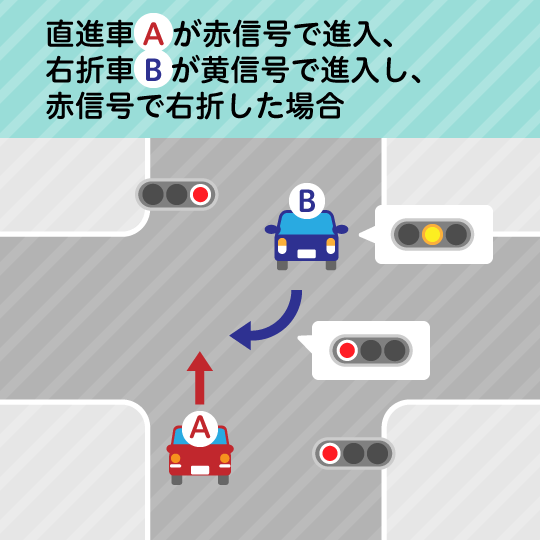

⑤赤信号で交差点に進入したAと、黄信号で進入し赤信号で右折した対向車Bが衝突(A7、B3)

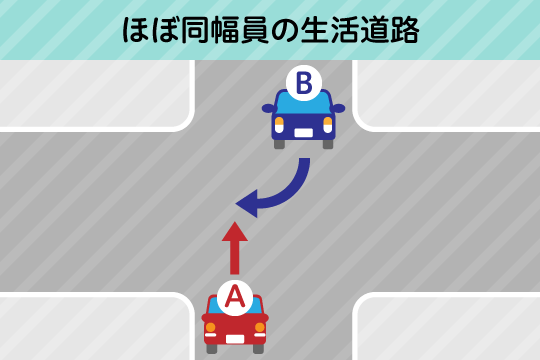

⑥信号がなく比較的幅の狭い生活道路等の交差点で、交差する道路の幅が同程度の場合に、直進したAと、右折した対向車Bが衝突(B7、A3)

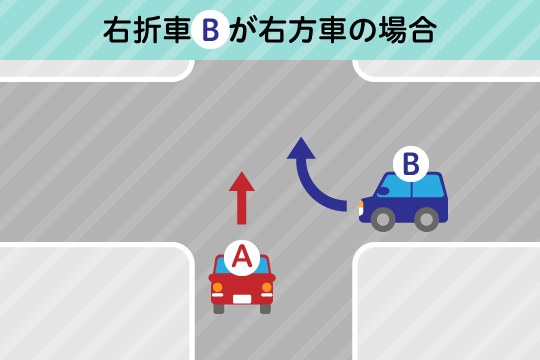

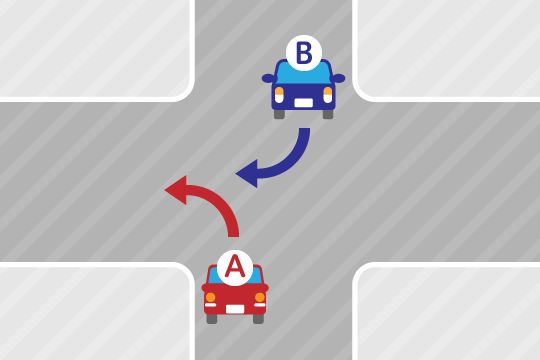

⑦信号のない交差点で、交差する道路幅が同程度の場合に、直進したAと、右方から右折したBが衝突(B7、A3)

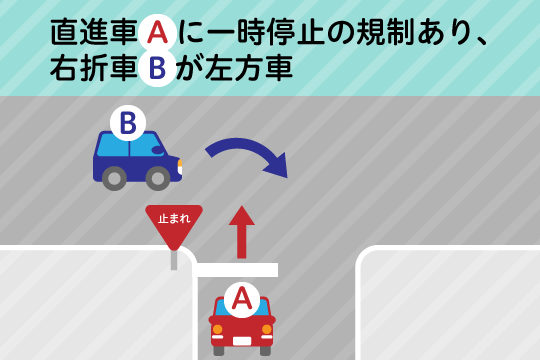

⑧信号がなく一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある方から直進したAと、左方から右折したBが衝突(A7、B3)

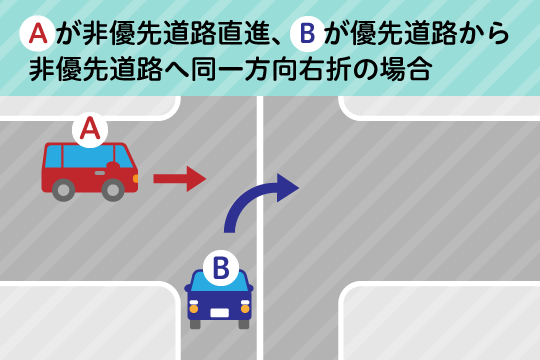

⑨信号がない交差点で、非優先道路を直進するAと、優先道路から非優先道路へ右折して進入したBが衝突(A7、B3)

⑩信号がない交差点で、広い方の道路を直進するAと、狭い方の道路から左折したBが衝突(B7、A3)

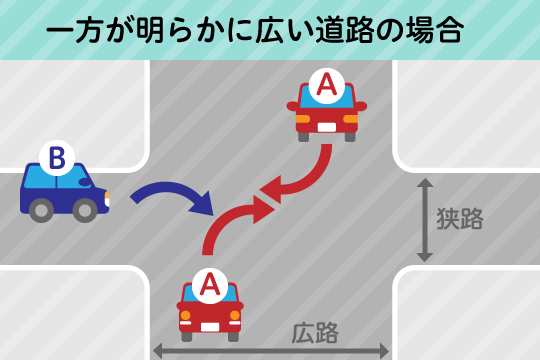

⑪信号がない交差点で、広い方の道路から右折したAと、狭い方の道路から右折したBが衝突(B7、A3)

⑫信号がない交差点で、左折したAと、右折した対向車Bが衝突(B7、A3)

⑬信号がないT字路交差点で、広い方の道路から右折したAと、狭い方の道路から右折したBが衝突(B7、A3)

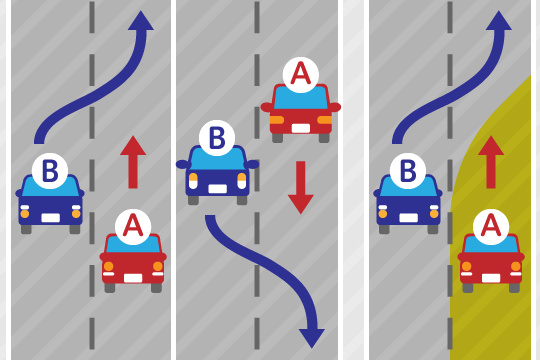

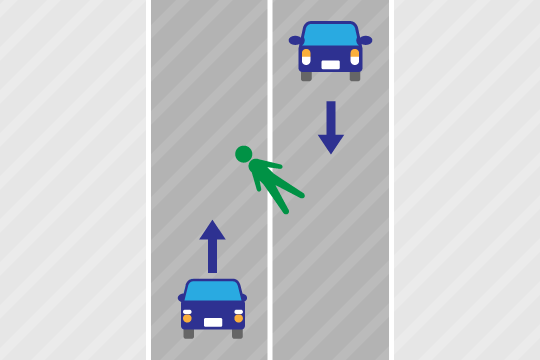

⑭進路変更しようとしたBと、後続直進車Aが衝突(B7、A3)

⑮道路上で転回終了直後のBが、後続直進車Aに追突された(B7、A3)

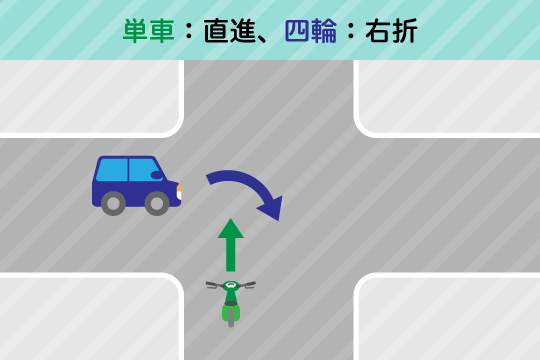

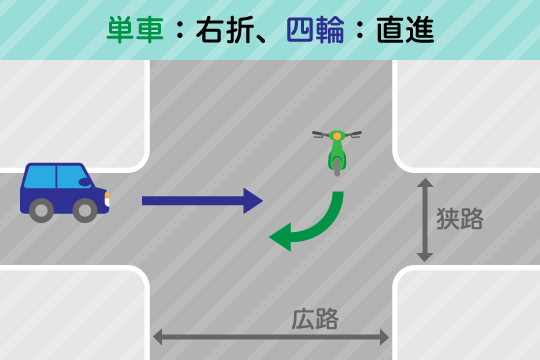

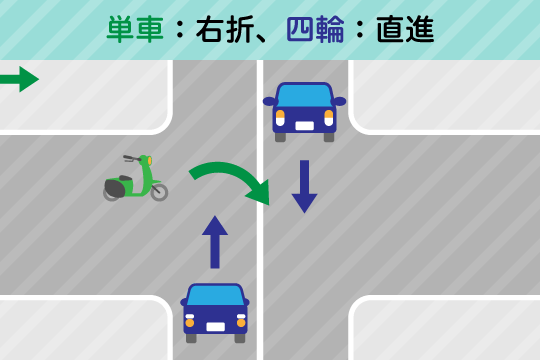

自動車とバイクの事故

バイクは自動車と比べると交通弱者であるため、自動車側により高い注意義務が課され、バイク側に有利な過失割合となることが多いです。

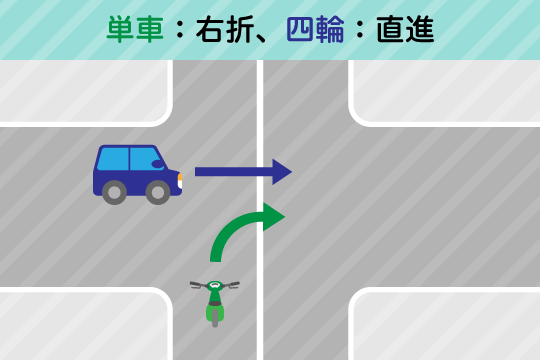

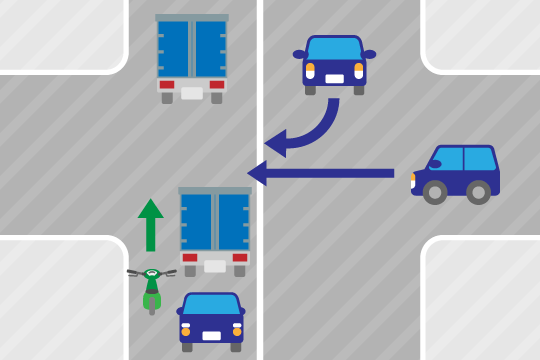

自動車とバイクの事故で、基本過失割合が7対3になるのは、次のようなものです。

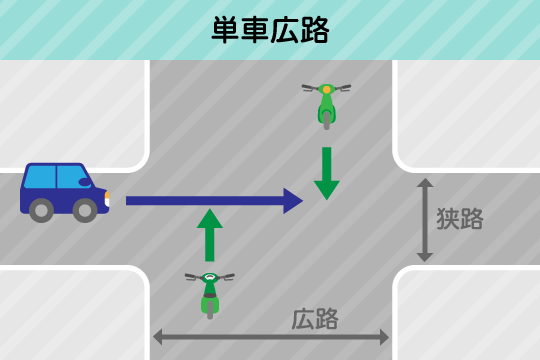

①信号のない交差する道路がほぼ同じ幅の交差点で、直進する車と直進するバイクが同速度で衝突(車7、バイク3)

②信号のない交差点で、狭い方の道路から減速して交差点に進入した車と、広い方の道路から減速せず進入したバイクが衝突(車7、バイク3)

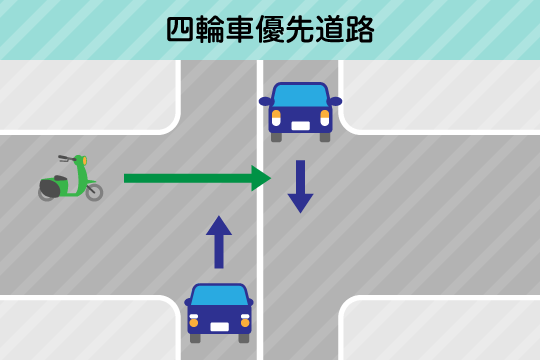

③優先道路から交差点に進入した車と、非優先道路から進入したバイクが衝突(バイク7、車3)

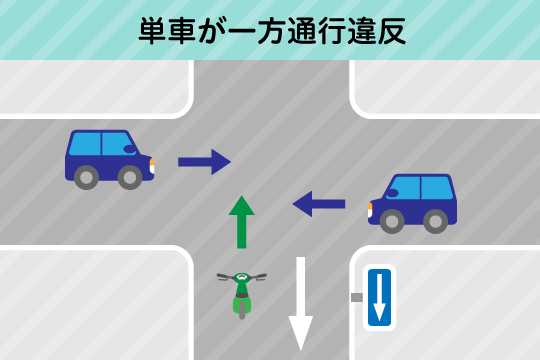

④信号のない交差点で、一方通行を逆走して交差点に進入したバイクと、直進する車が衝突(バイク7、車3)

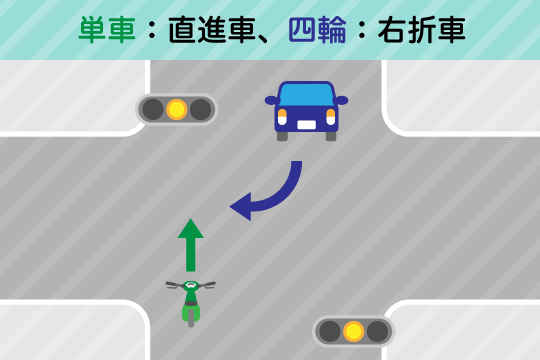

⑤黄信号で交差点に進入したバイクと、黄信号で進入し右折した対向車が衝突(車7、バイク3)

⑥青信号で交差点に進入し、赤信号で右折した車が、赤信号で進入した対向車のバイクと衝突(バイク7、車3)

⑦信号のない交差点で、直進するバイクと、左方から右折した車が衝突(車7、バイク3)

⑧信号のない交差点で、広い方の道路から右折したバイクと、狭い方の道路から直進した車が衝突(車7、バイク3)

⑨信号のない交差点で、非優先道路から交差点に入り右折したバイクと、優先道路を直進する車が衝突(バイク7、車3)

⑩信号のない交差点で、優先道路から交差点に入り右折したバイクが、非優先道路から直進してきた車と衝突(車7、バイク3)

⑪信号がない交差点で、渋滞車列の横を通り抜けたバイクと、右方から直進する車や右折する対向車が衝突(車7、バイク3)

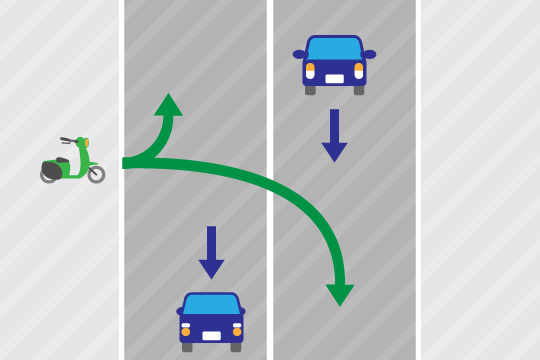

⑫直進する車が、路外から道路内に進入したバイクと衝突(車7、バイク3)

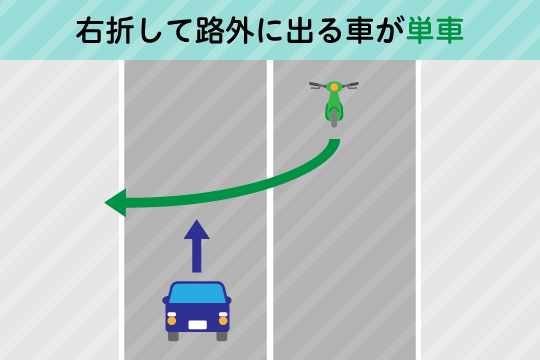

⑬路外へ出るために右折したバイクと、直進する車が衝突(バイク7、車3)

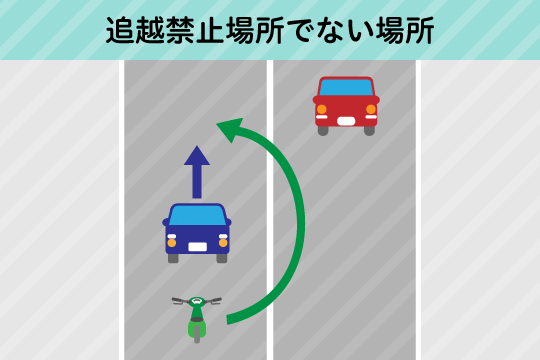

⑭追越禁止でない地点で、車を追い越したバイクが、追い越した車と衝突(バイク7、車3)

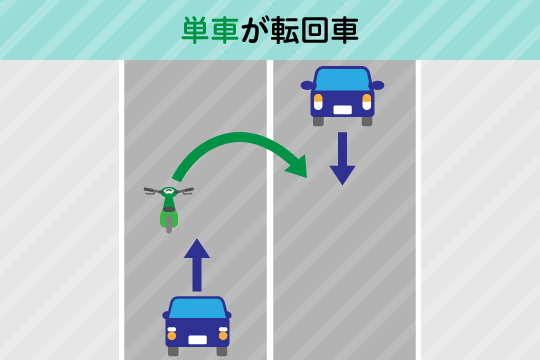

⑮道路内で転回したバイクが、直進する車と衝突(バイク7、車3)

自動車と自転車の事故

自転車は軽車両にあたりますが、自動車やバイクと比べると圧倒的に交通弱者です。

そのため、自動車にはバイクに対する以上の注意義務が課されます。

自動車と自転車の事故で、基本過失割合が(自動車:自転車=7:3)となるのは、以下のケースです。

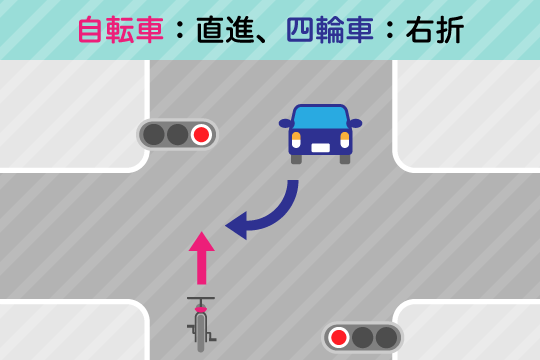

①赤信号で交差点を直進した自転車と、赤信号で右折した対向車が衝突

②赤信号で交差点を直進した車が、赤信号で右折した自転車と衝突

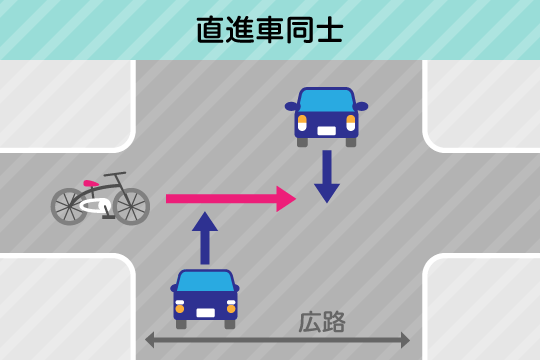

③信号のない交差点で、広い方の道路から直進した車が、狭い方の道路から直進した自転車と衝突

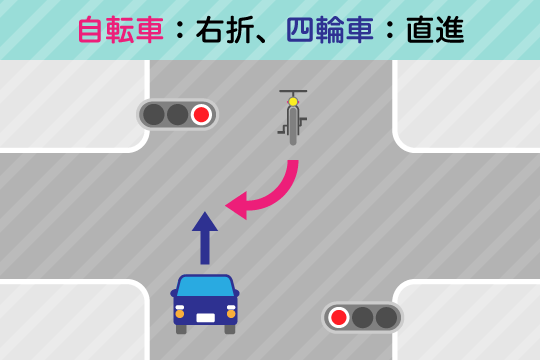

④信号のない交差点で、狭い方の道路から右折した自転車が、広い方の道路を直進した車と衝突

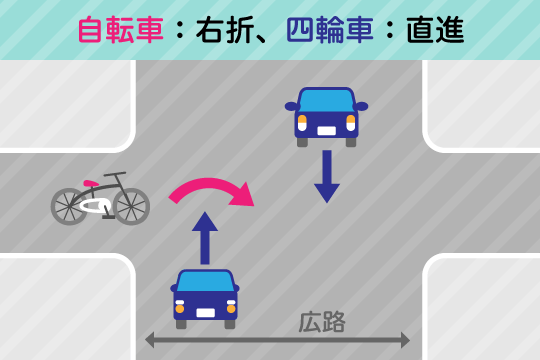

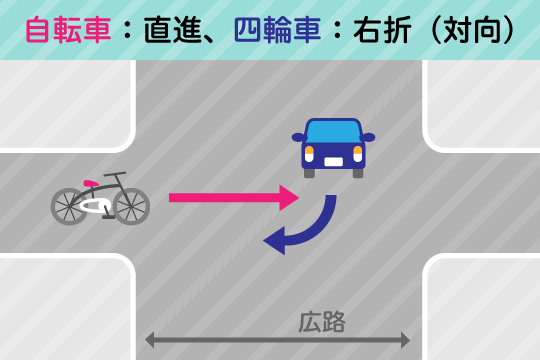

⑤信号のない交差点で、狭い方の道路から直進した自転車が、広い方の道路から右折した車と衝突

⑥信号のない交差点で、広い方の道路から右折した車と、狭い方の道路から直進した自転車が衝突

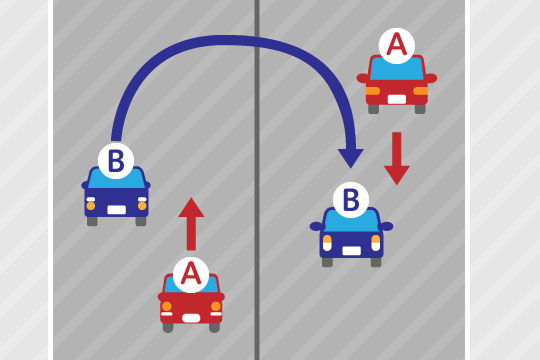

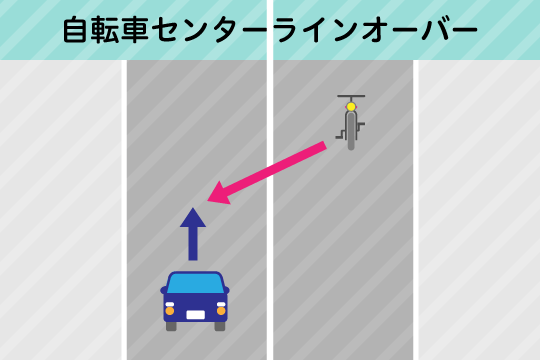

⑦自転車がセンターラインを超えて、対向車線を走る車と衝突

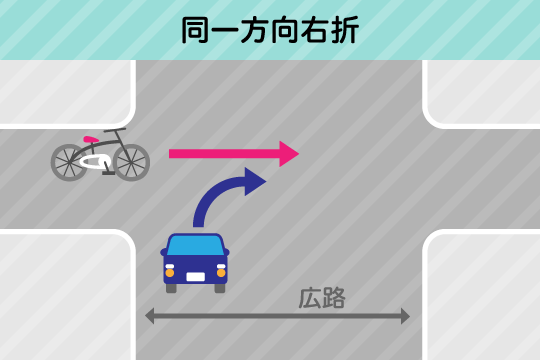

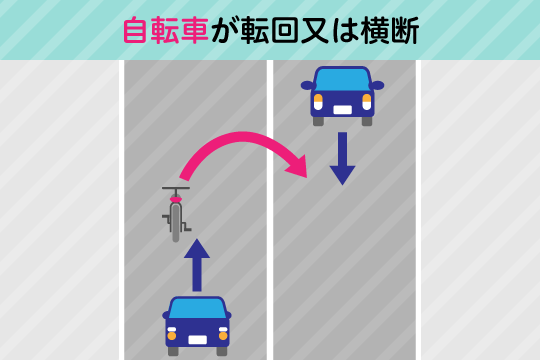

⑧自転車が転回または横断しようとし、直進する車と衝突

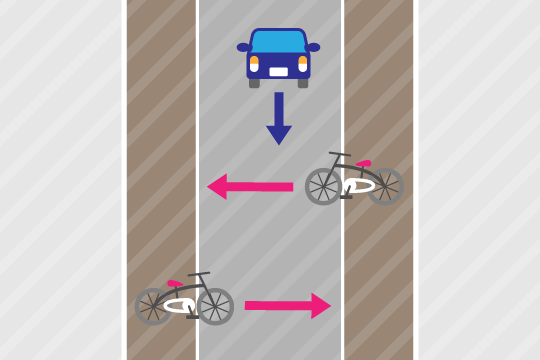

⑨交差点以外で道路を横断した自転車が、走行する車と衝突

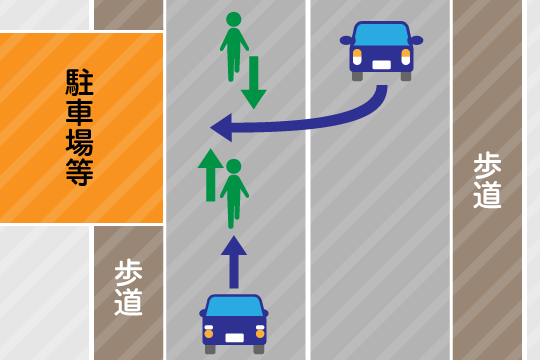

自動車と歩行者の事故

歩行者は交通において最も弱い存在であるため、自動車には、バイクや自転車に対する以上の大きな注意義務が課されます。

自動車と歩行者の事故で基本過失割合が(自動車:歩行者=7:3)になるケースとして、以下が挙げられます。

①歩道があるにもかかわらず車道の中央を歩き、道路を走る車と衝突

②道路を走る車と路上横臥者(寝そべっている者・座り込んでいる者など)が衝突

ただし、昼間の事故で、車があらかじめ路上横臥者を発見するのが容易でなかったこと(右左折直後での衝突、カーブでの衝突など)が前提となります。

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者がぶつかると、歩行者の方がケガを負うリスクが高いです。そのため、自転車には歩行者以上の注意義務が課せられ、過失割合も高くなる傾向にあります。

自転車と歩行者の事故で、基本過失割合が7対3になるケースとして、以下が挙げられます。

①赤信号で横断歩道を渡った自転車が、赤信号で横断歩道付近の道路を横断した歩行者と衝突(自動車7、歩行者3)

②交差点で、歩行者信号が赤のときに歩行者が横断歩道付近の道路を横断していたところ、赤信号で右左折して交差点に進入した自転車と衝突(自転車7、歩行者3)

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故の過失割合7対3に納得がいかない場合

保険会社から提示される過失割合は絶対的なものではなく、交渉次第で修正が可能です。

ただし、被害者自身で交渉するだけでは7対3から修正することは難しいことが多いでしょう。法律や過失に関する知識を踏まえた説得的な主張ができなければ、拒否される可能性が高いです。

過失割合についてもめている場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

過失割合は、夜間や視界不良など個別的な事情(修正要素)まで考慮しながら算定するため、同じように見える事故であっても、全く異なる過失割合が導かれる可能性もあります。

自分が正しいと思う過失割合も実際は間違っている可能性もあるため、まずは弁護士に適正な過失割合を算定してもらいましょう。

過失割合を7対3から修正することに成功した解決事例

保険会社とのやりとりを弁護士が行うことで依頼者の負担を減らし、7対3の過失割合をより有利に変更することができた事例

自転車を運転していた依頼者の父が、後方を走る相手方運転のバイクと衝突し、亡くなられた事案です。

目撃者の証言から、依頼者の父の自転車が少し蛇行したことが事故発生の一因となった事実が明らかとなっていました。相手方保険会社から提示された約2430万円の賠償額が適正か判断できず、弁護士法人ALGにご依頼されました。

相手方との交渉では、過失割合が主な争点となりました。

当初保険会社は、依頼者の過失割合を30%と主張していましたが、担当弁護士が依頼者の父が高齢であったことや、同様の状況の事故についての裁判例等を示したところ、依頼者の過失を20%とする内容で示談が成立しました。

最終的には、当初の相手方提示額を約344万円アップした、約2900万円の賠償金支払いを受けることができました。

弁護士が介入し、意見書を作成することで7対3の過失割合を大幅に変更できた事例

依頼者が幹線道路横断中に中央分離帯の切れ目で、転回車に接触されて、むちうちなどのケガを負った事案です。

相手方保険会社が提示する、加害者と依頼者の過失割合70:30や、示談金15万円に疑問を持ち、弁護士法人ALGにご依頼されました。

弁護士が保険会社の賠償案を確認したところ、依頼者の過失割合が不当に多く見積もられていました。

そこで、弁護士は依頼者の過失割合をゼロとする意見書を作成して保険会社に送り、また、損害額についても弁護士基準による大幅な増額を求めました。その結果、過失割合70:30を85:15に修正でき、慰謝料や主婦の休業損害についても大幅な増額が認められました。

最終的には、依頼前よりも、100万円以上増額となる、約133万円の示談金を勝ち取ることができました。

交通事故の過失割合が7対3となった場合はまずは弁護士にご相談ください

過失割合7対3に納得いかないなら、ぜひ交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

相手方保険会社から提示される過失割合は確定したものではなく、個別の事情やこちら側の主張次第で、修正できる余地があります。

ただし、事故状況を示す証拠の収集、正しい過失割合の算定といった作業は、専門知識に乏しい被害者自身だけで行うのは困難です。弁護士に任せて、正しい過失割合を算定してもらうのが良いでしょう。

弁護士への依頼では費用を気にされがちですが、弁護士費用特約に加入していれば、多くのケースで費用を負担せず依頼できます。

過失割合が7対3と提示された場合、まずは弁護士にご相談ください。

-

保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)